はじまりは、「あぐいなりに合う日本酒を作ろう」と意気投合した3人の思いからでした。その3人とは、ナガオカケンメイと、丸一酒造の新美尚史社長、熱燗DJつけたろうさん。

「あぐいなり」は、d news aichi aguiで生まれたおいなりさんです。阿久比の名物になるものを、と阿久比で育てた「阿久比米れんげちゃん」を使い、お揚げはこの地域特有のたまり醤油と砂糖で煮上げたもの。甘辛な味わいが特徴です。

そのお披露目で、2022年の年末、d news aichi aguiではあぐいなり展を開催しました。会期中には「あぐいなりとほしいずみを楽しむ会」を開き、ゲストとしてお呼びしたのが、丸一酒造の新美社長(写真左)と熱燗DJつけたろうさん(写真右)。

丸一酒造は阿久比唯一の酒蔵。地域のお米、敷地内の井戸水を使い、すべて手作りで丁寧に仕込みを行っているのがこだわりです。代表銘柄は「ほしいずみ」。この地域で愛されているのはもちろん、全国新酒鑑評会において9年連続金賞を受賞しています。

そして熱燗DJつけたろうさんといえば、日本酒の温度帯、熟成、ペアリングなど様々な観点から日本酒の世界を探求し、その楽しみ方や味わい方を伝授してくれる伝道師。

そんなお2人と「あぐいなり」をほおばっているうちに飛び出したのが、冒頭の「あぐいなりに合う日本酒を作ろう」という企画でした。

お米はもちろん「れんげちゃん」

ここからは素材のこと、仕込みや熟成のレポート、仕上がった味わい、おすすめの飲み方などをご紹介していきます。

仕込むお米として選んだのは、あぐいなりと同じ「阿久比米れんげちゃん」。ここ知多半島は、温暖な気候と良質な水に恵まれ、米づくりに適した土地です。「阿久比米れんげちゃん」は、れんげ農法で育てた地域のブランド米。

この農法は昔ながらのもので、豆科の植物れんげの花を土にすき込むことで、化学肥料を使わずに済み、農薬も減らすことができるのが大きな特徴です。

「安心なお米をつくりたい」という志をもつ地元の農家さん数軒が1988年から取り組み、苦労や試行錯誤の末、徐々に生産者さんが増えてきました。

いま「阿久比米れんげちゃん」は、さまざまなお米の品種が栽培されています。今回のあぐいずみの仕込みでは、農家の有志で発足された「れんげちゃん研究会」会長でもある、つづき農場の都築さんが育てた「あいちのかおり」を使わせていただきました。

?あいちのかおりといえば、愛知県のブランド米。最近では東海エリアの給食でも親しまれている、と聞きます。ちなみに愛知県農業総合試験場が開発した品種で、この地域の気候風土に合い、丈夫においしく育つのだそう。

ところで酒造りって「酒米」を使うのでは?日本酒に詳しい方は、きっとそう思いますよね。

今回は、人にも環境にも優しいれんげ農業の素晴らしさ、土地を守る大切さを伝えるきっかけになればと、わたしたちの食卓に身近な食用米をあえて使用しました。

食用米でどんな日本酒ができるのか、いざチャレンジです。

甘辛い料理に合うにごり酒

次は、どんなタイプの日本酒をつくろうか?と検討しました。つけたろうさんに相談し、「あぐいなりに合うお酒」というテーマから、この地域ならではの甘辛い味付け(たまり醤油と砂糖)に合うようにイメージし、「にごり酒」に決定。

にごり酒は、お米を発酵させたもろみを搾るとき、目の粗い布などで濾して瓶詰めする、白濁した日本酒。お米そのもののおいしさや香りが残るので、透明な日本酒より、豊潤で濃厚な味わい。とろりとした飲み口のファンも多いと思います。

丸一酒造では他ににごり酒は製造していないため、スペシャルな試みです。

丸一酒造で仕込みを見学

仕込みが行われる3日間、スタッフは交代で見学へ伺いました。

丸一酒造は大正6年(1917年)創業の老舗。建物の外観からもうその風格が漂っています。

知多半島は、江戸時代から酒造りが盛んで、ピーク時には200を超える酒蔵があったといいます。海運業も盛んで、酒・酢・味噌・たまり醤油などが江戸へ運ばれ、庶民の食を支えました。酒蔵は、いま知多半島に7蔵となってしまいましたが、そのうちのひとつが丸一酒造。

酒造りには欠かせない、米、水が豊かな場所で100年以上の歴史を刻む、阿久比町内唯一の酒蔵です。実際、蔵のすぐそばには、田んぼが広がり、蛍の里と言われるほど良質な水に恵まれた土地として知られています。

敷地に入ると、いつ伺っても隅々まで掃き清められた様子や、手入れの行き届いた庭に背筋が伸びます。

蔵の中も掃除がきちんとされていて、長年使っているはずの機械や道具もピカピカ。とても気持ちよい空気が流れている、神社のように清々しい場所です。

代表銘柄ほしいずみは、仕込み水の井戸に映る星から「星泉」という名前が付けられたと言われています。

そんな丸一酒造が目指すのは、奇をてらったものでなく、馴染みやすい、すっきりとした味わい。

出来上がってからも、まだおあずけ

さて、あぐいずみの仕込みが行われたのは、2023年の4月下旬。そしてお酒自体は、実はその年の夏には瓶詰めされていました。

早くみなさんと乾杯したい、と思う気持ちだったのですが、テイスティングしたところ、アルコール感が強かった(アルコールの角が立っている)ため、火入れして常温で2ヶ月寝かせて落ち着かせることに。

「お酒は育つんです」とつけたろうさん。

(※写真は別日のつけたろうさん)

その後のテイスティングでも、「まだお酒が若い印象があります。このお酒のピークはまだまだ先にある。もう半年は寝かせてみたい」と。

日本酒は麹菌や酵母などの微生物がつくりだすため、イメージ通りに着地させるのが難しいのだと知りました。

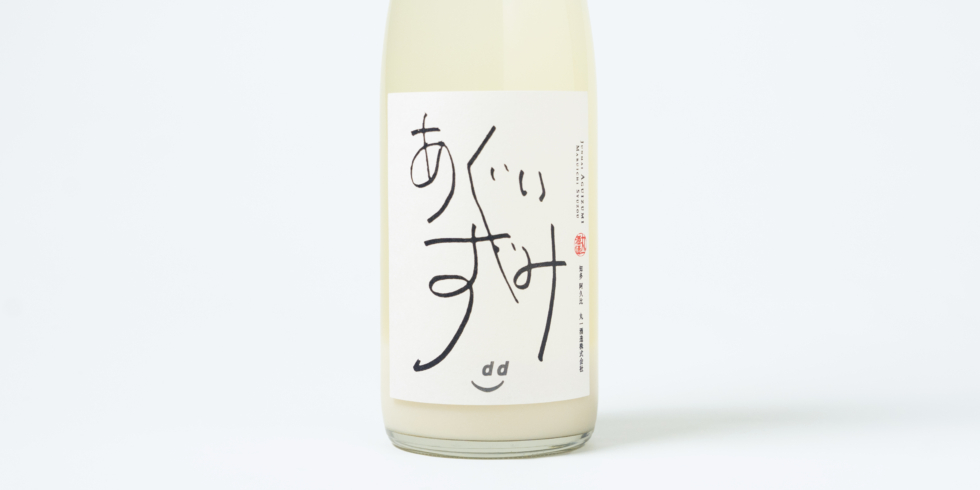

そして、この間にネーミングやラベル作りを進めてきました。名前は、「あぐい」と「ほしいずみ」を合わせた「あぐいずみ」に命名。ロゴはナガオカが手書きした、唯一無二のデザインです。

ついに乾杯の時がきました

じっくりゆっくり寝かせること1年弱。ようやくご披露できる時期がやってきました。

(※写真はイメージです。丸一酒造さんが他のお酒を寝かせている蔵にて撮影)

(※写真はイメージです。丸一酒造さんが他のお酒を寝かせている蔵にて撮影)

瓶を手に持ってみると、白濁したにごりがふわっと動き、お米の存在感を感じます。

開栓して酒器に注ぐと、とろりとした質感から立ち上る、ほんのりした香り。口に含むと、見た目ほど濃い味わいではなく、コクがやわらかく広がります。お米由来の旨味が楽しめ、後味はすっきりした印象。

にごり酒というと「甘いんでしょ?」と思っている人にも、これはおすすめしたい1本。

またアルコール度数は普通の日本酒とそれほど違わない16%なので、「しっかり飲みたい派」の方にも満足していただけるのではないでしょうか。

合わせる料理は、甘辛系はもちろんのこと、いろんなタイプを試したくなりました。

おすすめアレンジ2つもぜひ

ここで、つけたろうさんに教えていただいた、おすすめの飲み方やアレンジ方法をご紹介します。

【1】おすすめの飲み方:そのままの場合はキンキンに冷やして

【2】アレンジ方法1:トニック割り ①お酒とトニックは2:1の割合で ②柑橘をキュッと搾る(※柑橘は、スダチなど皮の青い柑橘がおすすめ。果汁を搾るほか、皮を薄くカットして指でひねり、グラスの上に香りをまとわせると、より香りが楽しめます。)

【3】アレンジ方法2:熱燗withみりん ①純米本みりんを小さじ1を加える(※無い場合はブラウンシュガーを小さじ1杯) ②67℃まで温めていただく

最後に、「れんげちゃん」を育ててくださったつづき農場のみなさん、きめ細かい対応で仕込んでくださった丸一酒造のみなさん、全国の日本酒や熱燗を知り尽くした熱燗DJつけたろうさん、ありがとうございました。

それぞれの飲み方で、どんな料理が合うか……楽しみは尽きない「あぐいずみ」。?みなさんからのご感想や、「こんな料理にぴったりだったよ」という声、お待ちしています。

〈 販売店舗 〉

オリジナル日本酒「あぐいずみ」は、以下の店舗でお楽しみいただけます。

・d news aichi agui(愛知)

・d47食堂(渋谷) ※d47食堂ではドリンクメニューとして味わっていただけます

・d47 design travel store(渋谷)