わたしたちは、長くつづくいいことをこれからも伝えていくため、その先駆者をお迎えする社内向けの勉強会「dd SCHOOL」を開催してきました。

この度「ロングライフデザインの会」の発足に伴い、この社内勉強会を会員のみなさんと一緒に学ぶ勉強会として開催していくことになりました。

>> dd SCHOOL 第9回「これからの継ぐを考えるアーカイブの価値」

10月29日(火)のゲストは、農山漁村文化協会(以下、農文協)で『うかたま』や『伝え継ぐ日本の家庭料理』の編集を行う中田めぐみさん。

「これからの“継ぐ”を考えるアーカイブの価値」をテーマに、農業にまつわるコアな書籍を多く出版する農文協の地域に密着した取材や販売の仕方、貴重な資料や情報の集め方、この先に残していくための活動について伺いました。

わたしたちが最初に出会った農文協の書籍は『日本の食生活全集』でした。そこには、こう書かれています。

「大正から昭和初期にかけて、食事をつくった人人、今、80歳前後の主婦達は、日本の食事を伝承した最後の人々であろう。この人々が、この世から去れば、その人々とともに日本の食事は永久に失われてしまう。

この主婦たちの食事つくりは、地域地域の自然の生み出した四季折々の素材を、調理し、加工し、貯蔵したものであった。

それは北と南では違い、西と東では違っていた。地域ごとに異なる自然の個性が、そこに住む人間の手によって表現された食事であった。当時の食事には、今日、われわれが失ってしまった地域的な、個性的な、人間的な自然がある。食事がそれを表現している。

食事に表現されている自然は、決して自然科学的自然ではない。人間の手が加わった人間的自然である。個性的自然である。日本の食事の総体を残すということは、今、失われている人間的自然を、個性的自然を、残すということなのである。

日本の食事には地域的自然があっただけではない。春夏秋冬、四季があった。今失われている季節が表現されている。その四季は自然的四季と人間の労働(農耕)が織りなした人間的四季である。日本の食事は、今、失われている人間的四季を表現している。

日本の食事は「はれ」と「け」を表現している。自然的四季と人間の労働は「祭り」を生む。そして食事は「祭り」を表現する。日本の食事には、今、失われている「祭り」が表現されている。

われわれの祖先の数千年にわたる営々たるいとなみが日本の食事に表現されている。それは伝承によってしか保存することが出来ない。しかし、その伝承は「高度経済成長」によって断ち切られた。今、記録を残す以外に道はない。

私どもは、日本全土、津々浦々に足を運び、日本の食事を日々つくった人々の口から聞き出し、実際に食事を再現してもらい、それを記録にとどめる。それをつくった人々の「想い」とともに記録にとどめる。

そして、この日本の食事を記録にとどめる運動が、記録としてとどめられるだけでなく、伝承復活の契機になることを期待したい。

今、やらなければならぬことがある。どうしてもそのことをやりとげたいのである。」

徹底的な調査と取材を基に作られたこのシリーズは、d47食堂にとっても大切な資料です。現在も現地取材に行くスタッフは、地域の歴史や地理的環境、食文化や暮らし方を学ぶため、毎回必ず参考にさせてもらっています。

d47 travel storeには、オープン当初に47都道府県分を揃えてから、いまも閲覧できるように各県ごとの書棚に並べてあります。今回の企画はそうした経緯もあって実現に至りました。

すべては農家への戸別訪問から

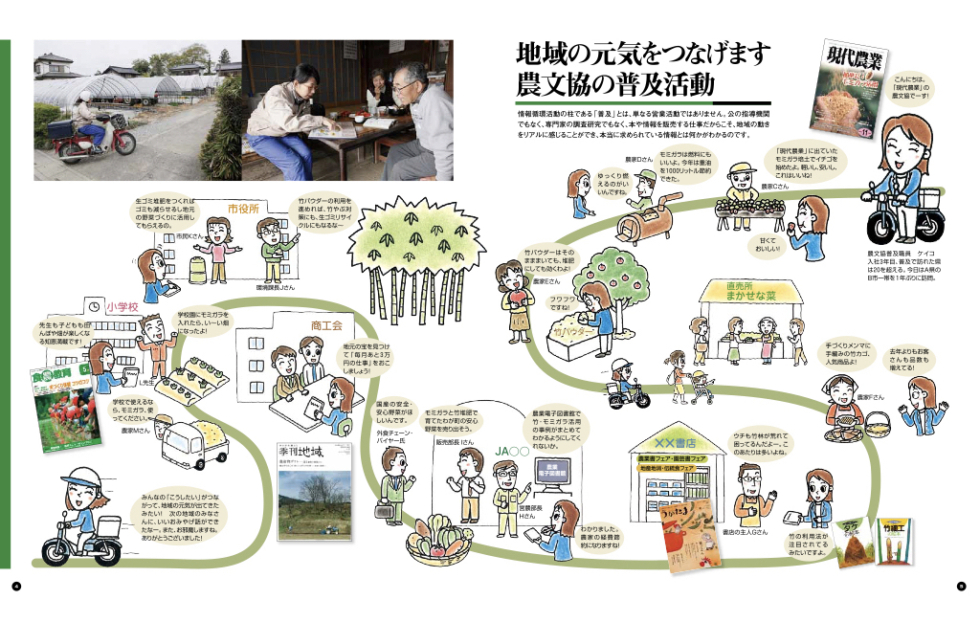

農文協の会社案内には、原付バイクに乗る女性の姿があります。どんな社員も入社して数年は農家を1軒1軒回り、本を売る営業を経験します。

ほとんどの地域で先輩社員が活動してきて、門前払いをされるケースは少ないようですが、知らないお宅にいきなり飛び込んで、本を買ってもらえるわけではありません。農家の困っていることや地域の課題をひとつずつ聞きながら関係性をつくっていく。そこで得た情報は社内で共有され、雑誌の記事や次の取材に繋がることもあるそうです。

「農家による農家のための本」のつくり方

農業に関するあらゆる情報を紹介する月刊誌『現代農業』は「農家による農家のための雑誌」だと、中田さんは話します。

基本的には定期購読をお薦めしに行くわけですが、時にはお茶に呼ばれて世間話をすることも。「いまこんな害虫で困っている」「近所の農家はこんな方法で収量を伸ばしたらしい」と、地域でいま起きていることを聞ける大事な機会でもあります。

農家に記事の執筆をお願いする場合もよくあるそうです。深刻化している獣害対策や摘果した柑橘の活用法を紹介する記事は、農家がいま何を求めているのかをキャッチしてきた『現代農業』ならではの切り口です。

農文協は、農山漁村を残していくための雑誌『季刊地域』も出版しています。

上記の「石積みの技も習得する!」は、農地の石積み技術を継承するために「石積み学校」を設立した東京工業大学の真田純子さんによる執筆記事で、2017年に『季刊地域』で掲載されました。都市部で暮らしていると馴染みのない「石積み」も、棚田などの傾斜地や農村で暮らしているひとにとっては、学びたいけれど教わりにくい技術のひとつで、関心のある人は多いといいます。

予想以上に反響があったため、2018年12月に『誰でもできる石積み入門』の刊行に至りました。2019年9月に東京都奥多摩ある檜原村で開催された、崩れかけた石積みを実際に修復しながら積み方を学ぶワークショップには、名古屋からの参加者もいたそうです。

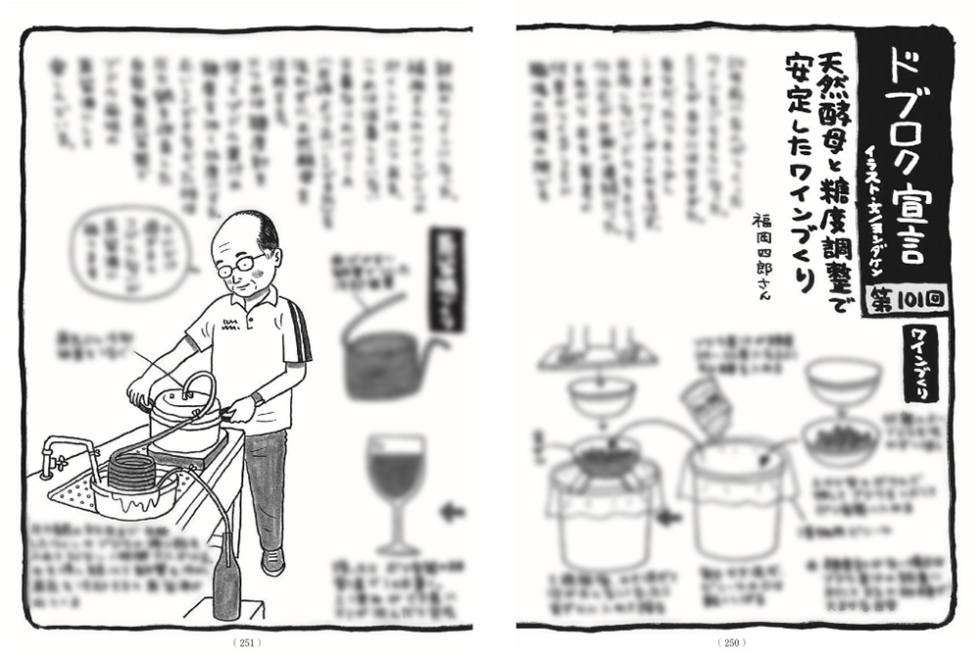

どぶろくのつくり方を紹介する記事は、1986年に始まった「どぶろく宝典」から続く『現代農業』での長寿連載です。

かつては味噌や醤油や漬物などの発酵食品は家でつくるのが当たり前だったのと、ボカシや堆肥をこしらえるのに微生物の生態に詳しくなければならないため、酒造りは農家の得意分野ともいえます。なかには、もち米を使って甘口にしたり、砂糖を加えてアルコール度数を高めようとする方もいて、うまい酒を造るための創意工夫と農家ならではの知恵が伝わってきます。

近年は、どぶろくを造ることを地域単位で認められた「どぶろく特区」も増えていますが、基本的に酒税法では酒を家で造ることは禁止されています。この連載は、自分でつくった米で酒をつくるのは人間の権利だと考える、農文協のちいさな抵抗の証なのです。

情報を提供してくれた農家には配慮して、福岡県の「福岡一夫」さんや長野県の「長野一子」さんとして、本名を伏せています。

農文協にとっての「つづく」

地道な関係性づくりと徹底的な取材活動を通して、数多くの良質な書籍を出版してきた農文協ですが、中田さんは、どれほど価値のある資料や情報があっても、実際にその本を手に取り、日々の暮らしに活かしてもらうまでに至らなければ、本当の意味では届いてない、という葛藤を抱えていたそうです。

そんなとき、都市部で暮らすひとに向けて食や農業にまつわる事柄を伝える雑誌を作りたいという話が社内で持ち上がり、中田さんも創刊当初から関わることになりました。農業に馴染みのないひとでも気軽に手に取りたくなるように、表紙や紙面のデザインや色使い、写真の撮り方や文体も考え直したといいます。

イベント会場における対面販売でのお客さんの反応や編集部に届く声を受け止めて、より多くのひとに届くような工夫を少しずつ積み重ねていきました。

『伝え継ぐ日本の家庭料理』は、これから100年先もつくってもらいたい、食べてもらいたいと願う料理を、日本全国を調査して掘り起こし、再現できるレシピにしたシリーズです。

一般社団法人日本調理科学会が行なった地域に残されている家庭料理の聞き取り調査をもとに料理の撮影とレシピ化を進め、料理別、素材別、行事別に編集し直しています。それぞれのお料理には、地域の暮らしや気候風土、お料理を用意してくださった方々の話も掲載されています。

中田さんは、冒頭でご紹介した『日本の食生活全集』で、いわば史実として料理の存在を伝えられても、わたしたちやその先の世代の暮らしのなかで料理を作り継ぐことがなければ、料理自体が絶えてしまうのではないかと考えていたそうです。

『日本の食生活全集』の聞き取り調査を行なっていた1980年代でさえ、地元の郷土料理は若い人たちになかなか伝わらなくなっていましたが、現在ではつくりたいと思っても、そのつくり方を教えてくれる人がどんどん少なくなっていて、「いま伝え継がなければ、もうあとがない」という危機感があったといいます。

昔からある作り方に忠実なレシピのほうがよいのでは、あるいは、今の栄養学の観点からレシピの砂糖や塩の量を調整したほうがよいのではないかと、中田さんも最初の頃は様々な葛藤を抱えていたといいます。

取材を重ねるうち、その味付けに地域の歴史風土が関係していることや、料理の成り立ちにそれぞれの必然性があることを学び、調査にあたった先生方や地域のお母さんたちに、判断を任せることにしたそうです。そのときに必ず 「100年先にも残したいかたちですか?」と尋ねるといいます。「お家でも作って欲しいから、大きな木枠で作っていた押し寿司を4人分のレシピに書き換えたい」という方もいたそうです。

農文協では「ルーラル電子図書館」という情報データベースを運用しています。これまでに刊行した雑誌や事典などをデータ化して収録してあるので、公的図書館や教育機関、農協などに導入されているほか、農家個人での利用も多くあるそうです。

農業に携わるひとだけでなく、農村漁村の生活や文化に関心のあるひとも活用できるシステムです。「農家による農家のための出版社」として実用性を追求している、農文協らしい取り組みともいえます。

おむすびを手に交流の時間へ

1時間のトークを聞いたあとは、30分間の休憩と交流の時間です。郷土料理を伝え継ぐ中田めぐみさんにちなんで、香川のいりこ飯と山形の弁慶飯の2種類のおむすびをご用意しました。おむすびをほうばりながら、参加者同士やスタッフで交流しました。

この日のお飲物は、埼玉県のコエドブルワリー「瑠璃」と茨城県の常陸野ネスト「ホワイトエール」のビール2種類と、高知県のtretreの「dオリジナル 摘み草ブレンドティー」をご用意しました。

中田さんの熱意を支える「そばだんご」との出会い

質疑応答の時間、会場からは農業の現実や農文協の活動を支える収支を訊ねる鋭い質問が飛ぶなか、地域で出会った農家さんや関係者の方々とのエピソードを交えながら、ひとつひとつに丁寧に答えてくださいました。

なかでも印象的だったのは「中田さんにとって、いちばん印象的だった料理は何ですか?」という質問。戸惑いながらも、長野県の「そばだんご(塩さんまが丸ごと入ったそば粉のおまんじゅう)」の話をしてくださいました。

そばだんごを初めて見たとき「なんで塩さんま?しかもまるごと?ぶつ切りで?それを包んで焼いたまんじゅう?おいしいの?」と、たくさんの疑問を抱いたといいます。探ってみると、そばだんごを食べていた地域は山深く、交通の便が悪い場所にありました。干物か塩魚しか入ってこないので、手に入った魚は貴重品。そば粉で包んで焼いたのは、そのまま金網で焼いたら身が崩れて囲炉裏に落ちてしまう塩さんまを無駄にしないための知恵でした。

「どんな料理にも背景がある」

地域で食べ継がれてきた食文化を、この先にも伝え継ぎたいという中田さんのお気持ちを集約したようなエピソードを伺い、会はお開きとなりました。中田さんがご用意くださったスライドのなかから、農文協にとっての「伝承」について書かれた文章をご紹介させてください。

「変わらない」ありようを「伝承」する

伝承は単に、古いものを残すことではない。その時代に生きる人々の工夫が加わって古いものが形を変え、変容しながら次代に受け継がれる。遺跡や古い建築物は保存することによって次代に引き渡せるが、日常生活文化は、日常の営みを通して伝えるしかない。そこには「変わること」と、「変わらない」ことがある。変わりながらも「変わらない」ことを伝える。それが「伝承」といえよう。

『農家に学び、地域とともに』(農文協70年史)より

わたしたちも、ながくくつづくいいものをこの先に繋いでいけるよう活動を続けてきましたが、地域の暮らしや食文化を伝え継ぐ本をつくり続けてきた中田さんのお話から、多くを学ばせて頂きました。

「ロングライフデザインの会」では、今後もこうした学びの場や交流の機会をつくり、ロングライフデザインに関心のあるみなさんと一緒に「ロングライフデザイン=ながくつづくいいこと」の魅力やこれからについて考えていきます。個人・法人問わずどなたでも、思い立った時にご入会いただけます。ぜひご参加ください。